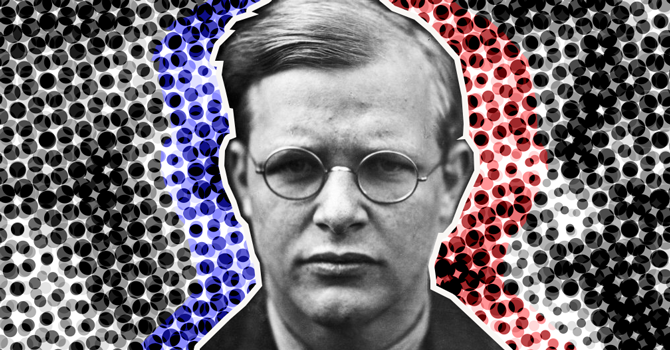

【牧人視野】和平與抵抗:潘霍華的觀點(下)/ 李文耀

在上一期(編按:2016年10月第185期)的末段中,我們看到潘霍華並不是單純鼓吹和平;在面對敵人攻擊、侵略時毫不抵抗的人。為了自己的人民、家庭,潘霍華贊成基督徒參戰,這是出於愛鄰舍的具體考慮。或許我們可以這樣想:此時潘霍華的思想尚未成熟,於是言論仍有點殘餘的民族主義精神。潘霍華到後來便徹底遵行耶穌的山上寶訓,擁抱和平主義的思想。但實情是如此簡單嗎?

當我們仔細閱讀潘霍華的生平和著作時,不難發現愛鄰舍的精神一直主導着他的思想,只是「鄰舍」觀念在後期的發展比過往寬闊得多,不再受「人民」(Volk)的限制。[1] 基督徒不單要愛護自己的人民、家庭,同時也要看顧其他的種族。當其他種族的人得不到應有的公平對待,當他們的生存權利受到剝削、壓制,基督徒此時就要有所行動。其中一個顯著的例子可見於〈教會面對猶太人問題〉(“Die Kirche vor der Judenfrage”)一文。這篇文章相當重要,是任何探討潘霍華政治神學的都不容錯過。潘霍華發表這篇文章時正是〈亞利安條款〉(Aryan Paragraph)頒布後不久。[2] 〈亞利安條款〉在1933年4月7日頒布,屬於〈公務改革法〉(Law for the Reconstruction of the Civil Service)的第三項,條文下令所有非亞利安血統的公務員都要離職或退休。[3]

後來的人都知道,這個法案只是一連串迫害猶太人行動的起點而已。[4] 文章一開始,潘霍華指出猶太人的問題即是教會的問題,兩者並不分開。追隨宗教改革的思想,潘霍華肯定國家乃上帝置放在無神世界裏的一個維護秩序(Staat als Erhaltungsordnung Gottes in der gottlosen Welt)。[5] 在上帝的任命裏,國家和教會在世上就有不同的角色和貢獻。歷史是由國家締造的,不是通過教會;不過,國家需要教會的宣講才知道歷史是甚麼,從而知道自己是甚麼。[6] 此外,教會承認國家在世界中有行使武力的必要性,亦知道國家在行使武力時帶着若干「道德上」的不公義,教會卻不能直接地有任何的政治行動,因為教會對歷史必須如何走下去並沒有知識。[7] 但這不是說,教會可以對國家的行動漠不關心,一點聲音也沒有。教會在甚麼時候才發聲呢?潘霍華在文章中提出一個非常籠統的原則:「太少的秩序和立法,或太多的秩序和立法,都逼使教會發聲」。[8] 當國家的秩序和立法太少時,一個羣體的權利就被剝削;當國家的秩序和立法太多時,教會的宣講權利就被剝奪。潘霍華明白到,要判斷一個羣體的權利有否被剝削並不容易,而且「權利的觀念」亦因應歷史的變化而轉變。無論如何,當國家的立法和秩序太少或太多,教會就要發聲。潘霍華指出,此時教會可有三方面的行動回應:[9]

- 質詢國家的行動及其特質的認受性;

- 服侍在國家行動中的受害者;

- 不單為壓在輪子下的受害者包紮傷口,更要「抓着 / 卡住輪子的輪輻」,即設法阻止車輛的前進。

就着第三點而言,潘霍華並沒有為教會的可行方案設定底線,似乎只要能夠阻止國家機器前進就可以了(即從達成的結果去考慮)。〈亞利安條款〉在同年9月通過「褐色會議」被帝國教會接納。所有猶太籍牧師都被迫離開事奉崗位。對於帝國的反閃族主義,潘霍華發表〈教會面對猶太人問題〉一文作回應。潘霍華亦建議教會召開一個大公議會,以反對德意志基督徒把納粹教條引進教會之內。此外,潘霍華又建議教會發動罷工向當局施壓,可惜當時無人理會。[10] 1933年8月,潘霍華與撒瑟(Herman Sasse)在伯特利草擬〈伯特利信條〉(the Bethel Con-fession),陳述傳統基督教的基本信仰。此時亦有不同的信仰宣言在草擬中。〈伯特利信條〉經二十多位神學家的修改後,那本來非常明確、針鋒相對的立場變得含糊起來。潘霍華看到最後的版本感到非常失望,拒絕簽署。[11] 潘霍華在失望和疑惑中決定前往倫敦擔任兩所德語教會的牧者,暫時脫離德國的教會鬥爭。

潘霍華在一封信中(寫於1933年10月24日)向巴特(Karl Barth)澄清,決定離開前其實在東柏林有一間教會給他邀請,只是局勢的變化使他不能留在一個接受〈亞利安條款〉的教會裏事奉上帝。對於這樣的一個教會,他誓要堅持反對的立場,絕不妥協。[12] 潘霍華離開了柏林,卻沒有把德國教會的狀況置身事外。在普世教會合一運動上,潘霍華繼續運用他的影響力,極力阻止合一運動的領袖們給予帝國教會合法性。潘霍華在1935年4月15日重返柏林,在芬根瓦(Finkenwalde)主持一所由認信教會開辦的神學院。潘霍華此時以培訓下一代更懂得尊重、服從上帝話語的牧者為目標。芬根瓦神學院只是運作兩年多,就被蓋世太保(Gestapo)關閉。

希特拉在1938年3月14日派遣軍隊侵佔奧地利,揭開了征服世界的序幕。為進一步入侵捷克,國家在6月開始強迫徵兵。潘霍華知道自己也在被徵召的行列中,只是良心不容許他投入戰爭。在尼布爾(Reinhold Niebuhr)的協助下,潘霍華獲赴紐約協和神學院任教的機會,能暫時避開德軍的徵召。潘霍華在紐約停留了一個多月就決定返回德國去。在一封致尼布爾的信件中(寫於1939年6月底),潘霍華承認此行是一個錯誤的決定。在潘霍華看來,他必須與德國的基督徒一起渡過這個艱難的日子,否則沒有權利參與戰後德國基督徒生活的重建。[13] 在異地之中,潘霍華想到的不是個人利益的維護。

返回德國後,潘霍華在姐夫杜南伊(Hans von Dohnanyi)的安排下加入軍事情報局(Abwehr),擔任情報員一職。表面上,情報局的成立是為軍方搜集情報,但內裏隱藏一個抵抗組織,密謀推翻希特拉的政權。在情報局內,潘霍華看似幫助德軍搜集情報,其實是借助自己在海外的聯繫為反抗組織通報消息,企圖取得盟軍的信任和支持。作為一個情報員,潘霍華的工作有一定的彈性。在不需要出國的時候,潘霍華可以專心寫作,《倫理學》(Ethik)正是這個時期的作品。

究竟潘霍華有多直接參與叛變的行動?過去有不少牧者、信徒以為潘霍華因直接參與了叛變、暗殺的行動,所以被蓋世太保捉拿、處死。現在的研究開始質疑這個粗淺的看法。[14] 無論如何,潘霍華在希特拉惡行昭彰的時候加入地下的抵抗組織,為推翻一個邪惡政權犧牲了自己的前途、家人、朋友和未婚妻。他關心鄰舍的需要過於自己的需要,譬如說,潘霍華在軍事情報局期間就參與了一個「七號計劃」(Unternehmen 7)的行動,把十四位非亞利安血統人士送到瑞士去。這個行動在當時明顯違法,若被發現後果相當嚴重。好友貝特格(Eberhard Bethge)對潘霍華參加整個叛變行動就有如下的評論:「毫無疑問,潘霍華積極參與政治謀反的主要動機來自第三帝國對猶太人的待遇。」[15]

負責任的生命

綜合地看潘霍華的一生,他有主張和平的一面,同時也有奮勇抵抗的另一面。究竟兩者如何在一個人身上整合起來呢?是和平思想主導抵抗行動,還是非常時期要用上非常手段?這個問題不斷挑起潘霍華研究的興趣,同時也為認真研究者帶來困擾。究竟潘霍華是怎樣的?他的立場有沒有轉變?或許,我們可以從負責任的生命或行動(responsible life/action)來看整個問題。

負責任的生命 / 行動是《倫理學》一個重要的主題。學者指出,潘霍華在撰寫這本書時正是想着如何從神學的角度反省、理解他們的叛變行動。[16] 若是如此,「負責任的生命」就為我們了解潘霍華的和平言論和抵抗行動提供一個指引或出路。訴諸責任與訴諸原則、後果的倫理觀完全不同。責任講求一個人在當下作出正確的判斷和明智的決定,然而卻因當局者迷之故難免有含糊、風險和錯判的情況出現。責任倫理首要關注的,是我們必須向誰負責任的問題。誰的問題(who-question),相比於如何、原則的問題更重要。誰是我們的主?誰是我們的鄰舍?當我們把一切行動訴諸責任的時候,很多時就不能通過倫理個案分析準確地預知行動的原則和策略。現實的生命就比書本上的個案分析複雜得多。

不錯 ,基督徒要服從耶穌基督的命令。但是潘霍華強調 ,基督的命令並非一個無時間性、純屬永恆的真理(timeless truth)。耶穌基督的吩咐、命令,往往是在此時此地通過鄰舍的呼聲臨到我們。在一般的情況下,基督徒需要宣揚和平信息,以非暴力方式化解暴力與仇恨。當我們的家人和人民被侵略、攻擊的時候,基督徒也要起來抵抗。到需要維護更多人免受傷亡的時候,基督徒便要作出一切可以「阻止車輛繼續前進」的行動。負責任必須看情況而定。潘霍華強調,負責任的生命 / 行動就包含認罪、願意擔當罪在其中。潘霍華從來沒有用任何理據去證立自己的行動,把自己的不義說成「義」。

這兩期的文章就潘霍華的和平言論和抵抗行動作出了一點介紹和澄清,當中也提出以愛鄰舍為出發點的責任行動作為理解潘霍華的一個可行進路。面前還有許多研究的工作等着我們去做。感謝神,今年建道有一位神學碩士生取了這個方向作論文題材。盼望日後有更多人從事這方面的研究。潘霍華的生命是吸引人的,不過要爬梳整理他的思想卻殊不簡單。

[1] 李文耀:〈潘霍華論戰爭對教會介入公共議題的啟迪〉,《建道學刊》第39期(2013年1月),頁141~42。 [2] 潘霍華先於1933年4月初在一個探討猶太人問題的教牧聚會發表這演說。後來更將其觀念完整地寫下來,並以〈教會面對猶太人問題〉(“Die Kirche vor der Judenfrage”)為題刊登於Der Vor-marsch 第六期中,時為1933年6月。 [3] 當中有兩個豁免的條件,一是在1914年8月1日前入職,二是其父親或兒子在第一次世界大戰中喪生。 [4] 希特拉早在1933年4月1日已發動杯葛行動,禁止顧客進入猶太商店購物。 [5] Dietrich Bonhoeffer, Berlin, 1932-1933, DBW 12, heraus. Carsten Nicolaisen und Ernst-Albert Scharffenorth (Gütersloh: Chr. Kaiser Verlag, 1997), 350. [6] Bonhoeffer, Berlin, 1932-1933, 350. [7] Bonhoeffer, Berlin, 1932-1933, 351. [8] Bonhoeffer, Berlin, 1932-1933, 352. [9] Bonhoeffer, Berlin, 1932-1933, 353. [10] 霍克諾斯(Matthew D. Hockenos)指出,潘霍華在認信教會中並不是核心人物,也不很受歡迎。許多認信教會的牧者都不喜歡潘霍華對納粹政權抱着完全敵視的態度;Matthew D. Hock-enos, “The Church Struggle and the Confess-ing Church: An Introduction to Bonhoeffer’s Context,” Studies in Christian-Jewish Relations 2/1(2007): 1-20. [11] 梅塔薩斯著、顧華德譯:《潘霍華:牧師、殉道者、先知、諜報員》(臺北市:道聲,2013),頁246。 [12] Dietrich Bonhoeffer, London, 1933-1935, DBW, heraus. Hans Goedeking, Martin Heimbucher und HansßWalter Schleicher(Gütersloh: Chr. Kaiser, 1994), 12. [13] Dietrich Bonhoeffer, Illegale Theologenausbildung Sammelvikariate 1937-1940, DBW 15, heraus. Dirk Schulz(Gütersloh: Chr. Kaiser, 1998), 210. [14] Mark Thiessen Nation, Anthony G. Siegrist, and Daniel P. Umbel, Bonhoeffer the Assas-sin? Challenging the Myth, Recovering His Call to Peacemaking(Grand Rapids: Baker Aca-demic, 2013); Stephen J. Plant, Taking Stock of Bonhoeffer: Studies in Biblical Interpretation and Ethics(Farnham: Ashgate, 2014). [15] “[there can be] no doubt that Bonhoeffer’s pri-mary motivation for entering active political conspiracy was the treatment of the Jews by the Third Reich.” 這段話引自Andreas Pangritz, “Theological Motives in Dietrich Bonhoeffer’s Decision to Participate in Political Resistance,” in Reflections on Bonhoeffer: Essays in Honor of F. Burton Nelson, ed.Geffrey B. Kelly and C. John Weborg(Chicago: Covenant Publications, 1999), 38;原文出自Eberhard Bethge, “Dietrich Bonhoeffer and the Jews,” in Ethical Responsibil-ity: Bonhoeffer’s Legacy to the Churches(Toronto: Edwin Mellen, 1981). 76。 [16] Pangritz, “Theological Motives in Dietrich Bon-hoeffer’s Decision to Participate in Political Re-sistance,” 40.

原載於《建道通訊》186期,2017年1月,頁12-15。

作者簡介

李文耀

神學系副教授

最新文章

新手牧者研究計劃(三):新手牧者的身心靈狀態 / 盧慧儀

2025 年 11 月 19 日

個體與關係:滕近輝思想中「深化」的靈性觀 / 倪步曉

2025 年 11 月 18 日

香港九龍塘基督教中華宣道會之起源和發展史/陳智衡

2025 年 10 月 20 日

编辑精选

[電子書]困境與抉擇:「建道研究中心30週年誌慶」跨學科研討會論文集/廖炳堂、倪步曉主編

2025 年 1 月 2 日

從梧州到長洲:建道神學院125年的挑戰與恩典 / 陳智衡

2023 年 10 月 1 日

微小教會的見證/高銘謙

2023 年 6 月 1 日