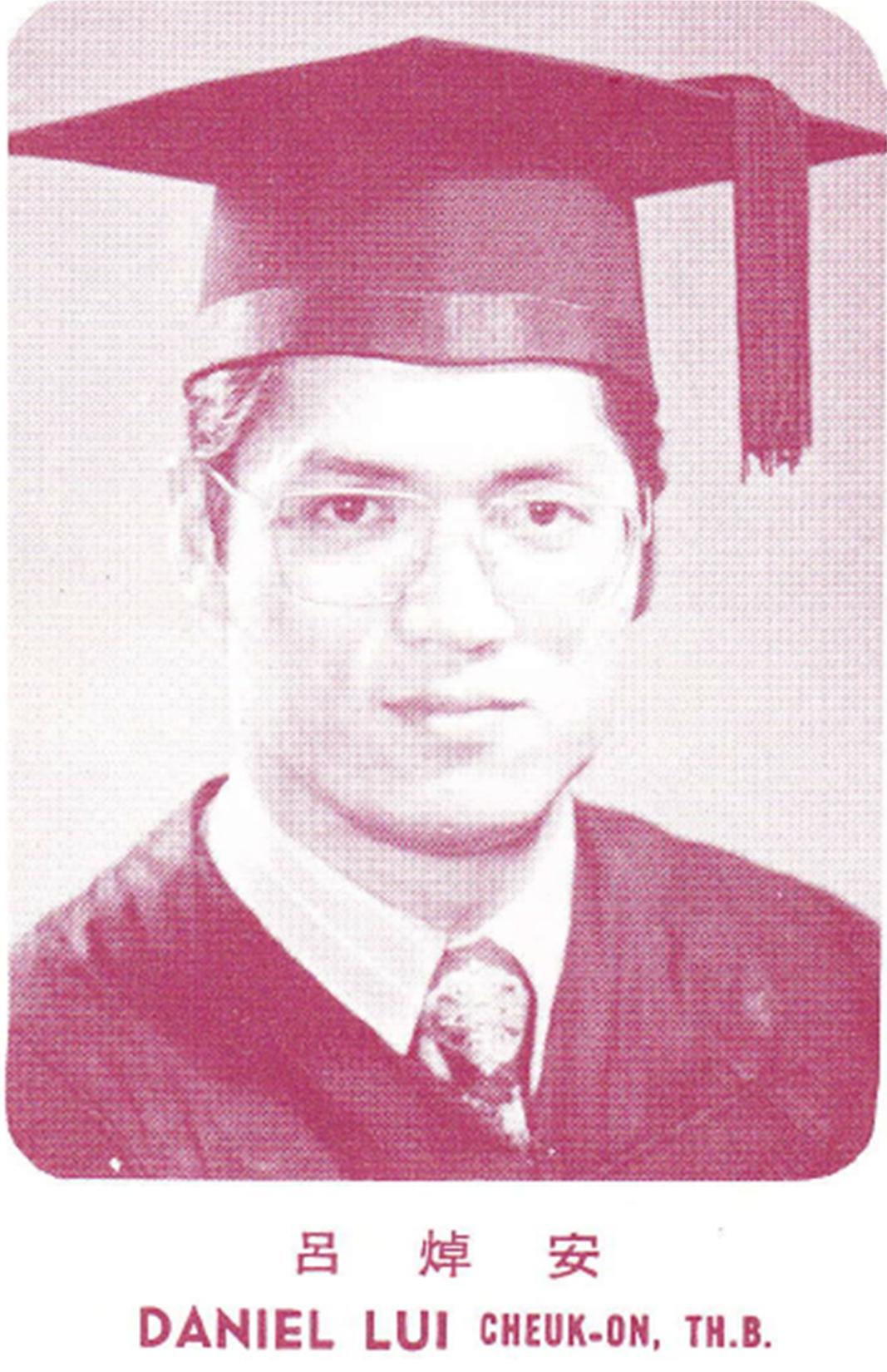

【那些年,我們一起受裝備的日子】那些年,我們一起讀神學… / 呂焯安

從建道母院畢業至今,快三十五年了。

那些年,讀神學的人不多,收生準則不太嚴謹。我是1973年10月才入學的,較同班同學遲了整整一個月。

那些年,對於讀神學的了解很單純,就是回應上帝全時間的呼召,預備一生事主。至於神學院的課程、生活、收費、要求等等一概不了解。然而,單純一點也是好的,起碼不會有太多雜念。

那些年,讀神學不用交學費和住宿費。[1] 記得第一年每月交膳費和雜費共$115。[2] 遇有放假的日子,還會按日數退回膳費,絕對沒有所謂「所交費用,概不退還」這回事。但事實上這個世界是沒有免費午餐的;其後才逐漸明白,是許許多多上帝忠心的管家,為這個學院持之以恆地奉獻,才讓我們有機會得着優質的侍奉裝備。

那些年,在上課生活時間表的編排上,竟然有三十分鐘的午睡時間。[3] 由於沒有午睡這個習慣,我從一個四年班學兄的見證得到啟發,用午睡時間速讀聖經,三個月就把整本聖經讀完一遍。在入讀學院時,連聖經六十六卷的名字也寫不齊;四年後畢業,除了學科的要求,聖經由頭到尾讀了超過十遍,真可以說是「做夢也沒有想過」。

那些年,我們班上十三位同學中,有四位來自東南亞國家。他們習慣了午睡,所以經常「一睡不起」。對他們而言,三十分鐘實在太短了;因此經常睡過了時間,需勞煩班長到宿舍叫他們回教室上課。當然,說公道一點,不單是東南亞同學,喜歡午睡的香港同學也常會「睡過頭」的。

那些年,教學的語言是隨老師的母語。記得在第一年的課程編排中有「國文」科。學院邀請了中文學養深厚的陳錫麟老師任教。[4] 其時陳老師任職文藝出版社,每星期四下午不辭勞苦來院授課。他個子不高,但極有學者風範;不論寒暑都是西裝一套,提着大大的「公事喼」。他是用普通話授課的,但是四川口音極重。[5] 雖然自問也曾收聽當代的國語流行曲,對普通話不是完全陌生,但我第一天上他的課時,除了點名時知道他是叫我以外,[6] 就只是聽到兩個可以聯想到有關這個學科的字:「鬼魂」。[7] 經過一個學期,慢慢揣摩,都只能聽懂三成,其餘七成就靠聯想了。陳老師學識淵博,教學莊諧並重,許多時講到有趣之處,自己也大笑一陣子。起初我們因為聽不懂,所以沒有反應,場面就顯得有點尷尬。後來,我們本着聖經的教訓:「與喜樂的人要同樂」(羅十二15),一見他大笑,我們就跟着大笑,氣氛就變得非常融洽了。一切盡在不明中!

註: [1] 那些年,所有的神學生都是單身,星期一至五要住宿學院裏。 [2] 那些年,這也算是不少的數目。我入神學院前在一間證券行做文職,月薪是港幣五佰大圓! [3] 那些年,午飯時間是12:30-13:00;之後13:00-13:30是午睡,13:30開始下午的課堂。 [4] 那些年,1968至1982年,陳錫麟先生於學院任教;於2006年5月25日安息主懷。 [5] 若你想感受一下聽四川國語是怎樣的,可以嘗試在互聯網上找已故國家領導人鄧小平的講話錄音來聽聽吧。 [6] 這個現象直到今天我仍覺得很奇異。他點名的時候,我根本不知他在叫誰的名字,但奇異的是那位同學都會回應他。可見名字對一個人是何等重要,不論語音是否準確,我們還是會留意到自己的。這影響我在日後教學的日子,要努力去記下每個學生的名字。 [7] 陳老師唸「國文」二字時,在我們聽起來就等同廣東話「鬼魂」的發音。令我差點兒以為是在上系統神學。

原載於《建道通訊》166期,2012年1月,頁6。

最新文章

新手牧者研究計劃(三):新手牧者的身心靈狀態 / 盧慧儀

2025 年 11 月 19 日

個體與關係:滕近輝思想中「深化」的靈性觀 / 倪步曉

2025 年 11 月 18 日

香港九龍塘基督教中華宣道會之起源和發展史/陳智衡

2025 年 10 月 20 日

编辑精选

[電子書]困境與抉擇:「建道研究中心30週年誌慶」跨學科研討會論文集/廖炳堂、倪步曉主編

2025 年 1 月 2 日

從梧州到長洲:建道神學院125年的挑戰與恩典 / 陳智衡

2023 年 10 月 1 日

微小教會的見證/高銘謙

2023 年 6 月 1 日